大仏と聞くと、鎌倉や奈良を思い浮かべる人も多いかもしれません。

しかし実は、大仏はそれだけではありません──。

筆者はこれまでに、愛知県の「刈宿の大仏」や「布袋の大仏」など、住宅街に突如あらわれるユニークな大仏たちを紹介してきました。

そして今回ご紹介するのは、そんな“意外すぎる場所にある大仏”シリーズのひとつ、愛知県東海市の「聚楽園大仏」です。

この大仏があるのは、なんと市街地のど真ん中にある普通の公園、果たしてこの珍スポットでは、いったいどんな光景が広がっているのでしょうか?

一見、普通の公園

今回紹介する珍スポットは、愛知県東海市の「東海市しあわせ村」という公園内にあります。

名古屋市の南側に位置する東海市。公園は伊勢湾岸道の東海ICからも近く、公共交通でも名鉄・聚楽園駅から徒歩圏内とアクセスは良好です。

筆者は今回、ソロツーリングで現地へ向かいました。

筆者は今回、ソロツーリングで現地へ向かいました。

どうやら、ごく普通の公園のようです。「東海市しあわせ村」と書かれた看板も、よくある市民公園の雰囲気。

しかし、地図をよく見ると……?

地図には「大仏」「大仏の丘」という、なにやら期待を煽る文字がしっかりと書かれていました。

筆者はその「大仏」という二文字に胸をときめかせながら、のんびりと散歩道を歩き、目的地へと向かいます。

それにしても、いい天気ですね。

青空と公園の緑がまぶしくて、池沿いの散歩道を歩くだけでも気持ちがいいです。

──が、ここまでは本当にただの公園。

特に変わったところもなく、地図にあった「大仏」とやらの気配も見当たりません。

このまま終わってしまうんじゃないかという一抹の不安を抱きつつ、さらに奥へと進んでいきます。

しかし、散歩道の案内板にまたしても現れました──「大仏」の文字。

本当にこの先に“大仏”がある……?

そんな期待と半信半疑の思いを胸に、足取りが少し早くなっていきます。

大仏、公園内に鎮座する

散歩道をそのまま進んでいくと、そこには日常的な感覚では想定できないようなものが待っていました。

∑(๑ºдº๑)!!

ありました、散歩道を進むと少しずつ見えてくる巨大な後ろ姿。

まだ完全には見えていませんが、大仏には特徴的な、あの頭の螺髪。

間違いありません、あれが今回の目的とする聚楽園大仏です。

こちらは大仏を右脇から眺めた姿。

大きい、実に大きい。あまりの大きさに圧倒されます。

お寺ならわかるけど、なぜこんな普通そうな公園に大仏が!?と思ってしまいますね。

上記写真は正面から眺めたもの。台座の上に鎮座して、大仏の姿ではよく見られる印相を結んでいます。

赤銅色というのがまたいい味を出していますね。青空を背に大仏の存在が際立っています。

遠目では穏やかに目をつぶっているのかなと思いましたが、よく見てみると違いました。

ちゃんと目を開いてこちらを見ているようです。ちょっと睨まれているようで怖いような。。

眉毛もはっきりとなっていて、口上には波打つ髭のようなものも。

髭がある大仏というのもあるのですね。。

そして額には大仏にお決まりの白毫もあります。

正面は、大仏の寛大な心を表すかのように広い空間となっていて参拝者を迎えます。

こういうスポットにくると、対象をいろいろな角度から眺めてみたくなってくるのが筆者の性分。

こちらは大仏から見て斜め左方向から眺めた姿。

さらに回っていって、こちらは左側。

うーむ、どの角度から眺めてみてもこれはいいですね。

大仏の後ろに回ってみると、何か大仏内への入り口のような箇所がありました。

しかし刈宿の大仏とは異なり、扉と木組みによってしっかり閉ざされていて、大仏内は見ることはできないようです。

この空間の中に入れれば、胎内めぐりのように、大仏の内部を見ることができるのでしょうか。

階段からもまた一興

筆者は今回、大仏の後ろを伸びる散歩道から大仏にアプローチしましたが、他にもこの大仏にアプローチする道があります。

例えば、大仏の正面向かいには神社やお寺の参詣道のような階段があり、そこから登って大仏にアプローチすることができます。

こちらは階段下から大仏を眺めたところです。階段の上の方に大仏の顔が見えていますね。

少しずつ近づいてみましょう。。

ほーら、大仏の顔がだんだん大きくなってきて、こちらから登るのもまた一興であることがわかります。

階段を上り終わったあとの達成感とともに大仏を眺めたい場合は、こちらの階段から大仏にアプローチするのもいいですね。

大仏以外にも、階段脇にはこんなものもあります。

階段脇左右に高さ5メートルぐらいの仁王像があります。

たなびく布と鍛え抜かれた体躯、そして白目をむいた迫力ある表情は大変見ごたえのあるものでした。

聚楽園大仏へ来た際はぜひ併せてみたい像ですね。

大仏はどのようにして作られたか

この大仏はどのようにして作られて今にいたるか。

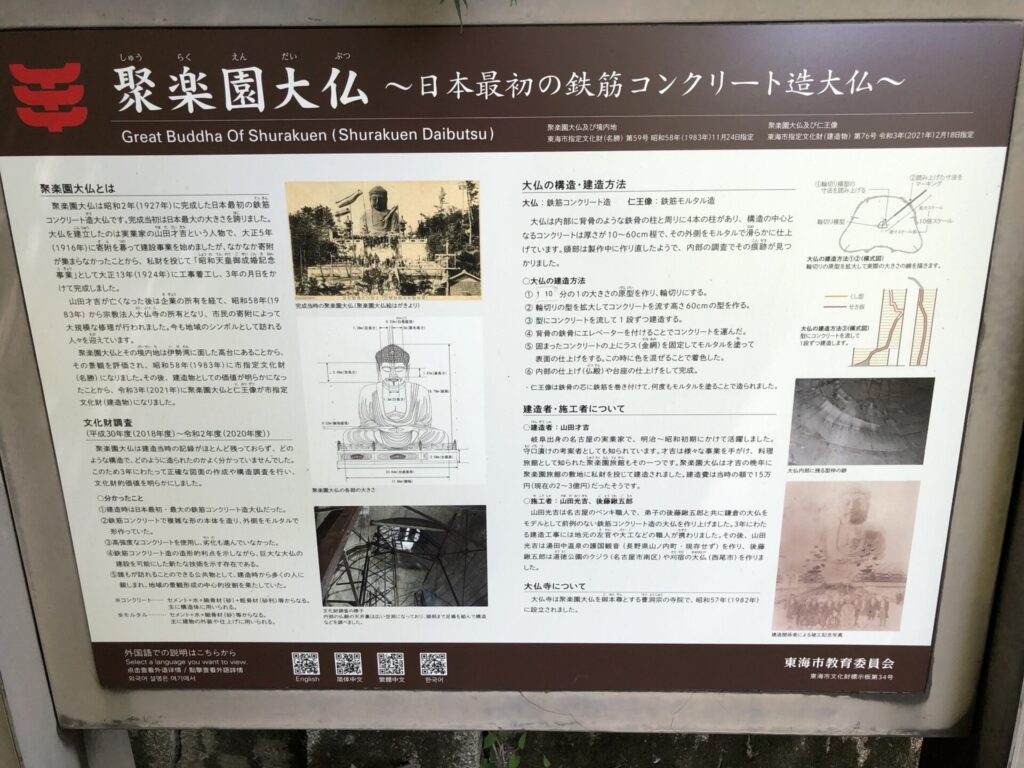

その答えは階段脇や大仏近くにある案内板で確認することができます。

大仏が建造されたのは昭和2年(1927年)、日本最初の鉄筋コンクリート造大仏で当初は日本最大の大きさを誇ったとのことです。

その高さは18メートルということで、奈良や鎌倉の大仏よりも大きいです。

大仏を建立したのは実業家の山田才吉さんという方で、寄付を募ったり、私財を投じたりして、3年の月日をかけて完成したということです。

山田才吉さんが亡くなった後は企業の所有を経て、宗教法人大仏寺の所有となり、今も地域のシンボルとなっているということです。

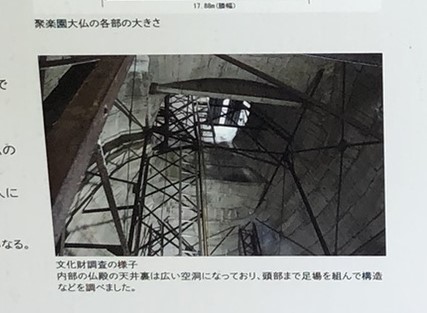

この他にも案内板には大仏の構造・建造方法などについて詳細に記載されていました。

つい最近まで文化財としても調査されていたということで、文化的な価値もある大仏ということですね。

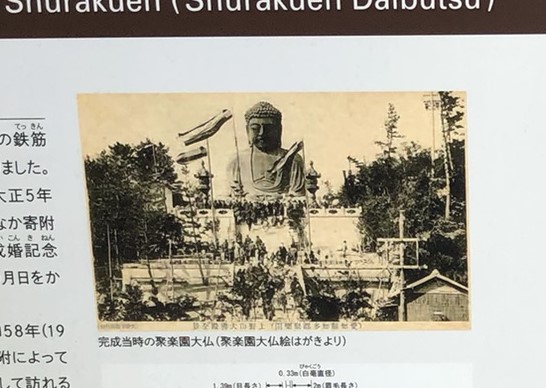

完成当初の写真や一般では見ることができない大仏内部の写真もあって大変興味深かったです。

大仏の左脇には、建造者の山田才吉さんの名前が記載された石碑がありました。

昔の字で筆者には読むことができなかったのですが、記念や作られた経緯などが記されているのでしょうか。

今まで紹介してきた大仏のなかでも、これまた見ごたえのあるものでした。

公園内に鎮座する大仏に感じるロマン、興味がある方はぜひ聚楽園大仏へ!

訪問日:2020年2月1日、2022年7月31日

コメント

コメント一覧 (1件)

素敵な場所ですね。

大仏の中には長いこと誰も入っていないのかしらん。

こういう閉ざされた場所ってロマンを感じますよね……。