江戸時代に下町として栄え、現在の東京都江東区の西側に位置する深川地域。

江戸最大の八幡様であった富岡八幡宮が鎮座しており、松尾芭蕉や伊能忠敬などの著名人も輩出、歌舞伎や浮世絵の題材にもなるなど江戸情緒あふれる地域で、深川めしなどのグルメでも有名です。

そのような歴史・伝統ある深川地域ですが、なんとそのような文化と融合して発生した珍スポットというのがあるということがわかりました。

そこで今回は、深川生まれの筆者が帰省ついでに訪問した珍スポット・深川ゑんま堂について紹介します。

深川?どこですそこ?

そのようにして無知を恥じもなくさらけ出すことのなんと恐ろしきこと。

歴史も伝統も忘却したあなたに、勝利の女神が微笑むことはない。

いざ、深川ゑんま堂へ

今回紹介する珍スポット・深川ゑんま堂は、東京都江東区の深川地域にあります。

出身地の珍スポットということで気合を入れた筆者は、この日実家から徒歩で目的地へ向かいます。電車だと東京メトロの門前仲町駅が最寄り駅となります。

門前仲町駅から清澄通りを5分ほど歩いたところで、目的地の深川ゑんま堂に到着です。見るからに立派な建物ですが、お恥ずかしいことに筆者はつい最近までこの場所がどのような場所なのかよく知りませんでした。

今回珍スポットとして紹介するということで、改めてこのお寺の歴史を調べたところ、お寺の正式名称は法乗院、創建は江戸時代の寛永6年(1629年)。江戸時代中期に、弘法大師四国八十八ヶ所霊場の写しとして江戸に設けられた御府内八十八ヶ所の第74番目札所に指定され、「深川ゑんま堂」や「深川の閻魔さん」として古くから親しまれてきた寺院ということです。

江戸時代初期の寛永6年(1629年)に深川において創建した法乗院は、御府内八十八ヶ所の1つとして指定され、「深川ゑんま堂」や「深川の閻魔さん」として古くから親しまれてきた。

深川はすごく歴史情緒あふれる地域なんですね。

ハイテクな閻魔大王

それでは早速、古くからの由緒がありお寺の通称にもなっている閻魔大王について見ていきたいと思います。

閻魔大王が鎮座しているのは、境内に入って本堂の左側にある建物。伝統的な寺院形式に則っているのに加え、灰色と紅色を基調とした建物は、非常に立派な風格を呈しています。

五色幕がかかった前面の扉は開いており、その横には「閻魔大王 本地仏 地蔵菩薩」の看板。閻魔大王が中に鎮座していることがわかりますね。

高鳴る期待を胸に開いた扉から中を覗くと、そこには驚愕の光景が筆者を待っているのでした。

∑(๑ºдº๑)!!

でかっ!?あまりにもでかい!きらびやかな冠や衣服、真っ赤な顔に吊り上がった太い眉、カッと見開いた目と口などに加え、筆者の身長を遥かに上回る大きさがその迫力に拍車をかけています。恐るべき深川の閻魔さん…

実はこの閻魔様ですが、平成元年と比較的最近に復興されたものということで、寄木造りで全高3.5メートル、全幅4.5メートル、重量1.5トンもあり、日本最大の閻魔大王座像とされているそうです。(まさか自分の出身地に日本最大の閻魔様があるとは驚きでした…)

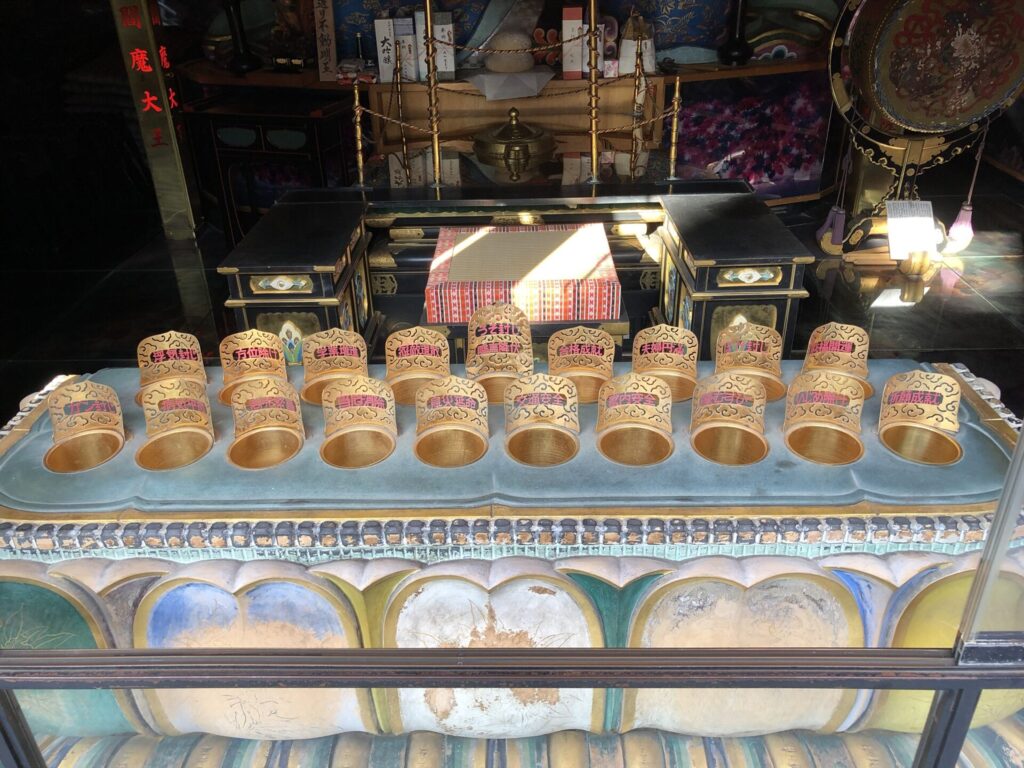

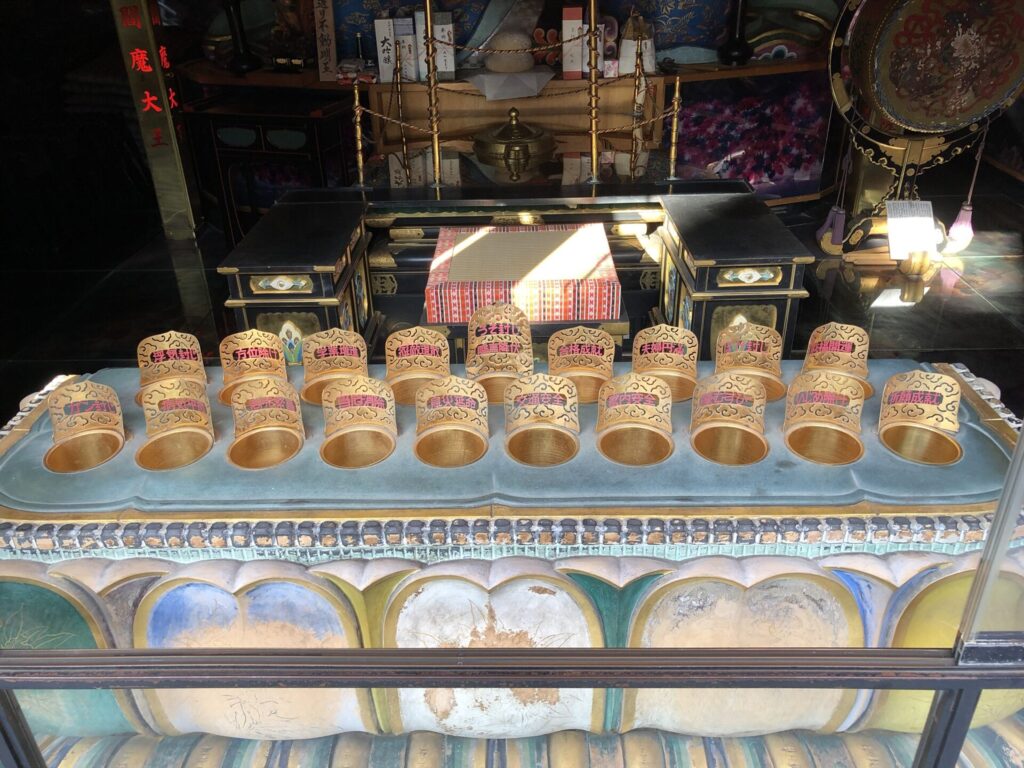

大きさだけでも衝撃的ですが、この閻魔様のさらに驚くべきがとてもハイテクなところ。閻魔様の手前に19の御祈願が書かれた賽銭箱があり、そこにお賽銭を入れると、その願いに応じて、光・音楽とともに閻魔様が仏の説法を語るという現代的な技術が駆使されているのです。

もちろん筆者はそのハイテクな閻魔様の説法を聞きたいがために賽銭箱にお金を入れます。そのときの様子を下記の動画におさめました。

…大きさや見た目の迫力をよそに、説法を語る閻魔様の声は大変穏やかで、言葉遣いも非常に丁寧というギャップ(笑) フラッシュがチカチカと輝くのも粋な仕様ですね。御祈願の種類によってはリズミカルな音楽が流れるものもあります。

深川ゑんま堂の閻魔大王座像は日本最大とされており、賽銭箱にお金を入れると祈願内容に応じて説法を語り出すというハイテクな仕様となっている。

大きくて迫力ある外観に比べて、説法の口調は穏やかかつ丁寧であるというギャップに思わず笑っちゃった。

その他

閻魔大王座像が見どころである深川ゑんま堂ですが、その他にもいくつか見るべき点がありました。1つ1つ見ていくことにしましょう。

本堂

まずはお寺の主役となるべき本堂。清澄通りに面した入口から入ると、それは大変立派な雰囲気を呈しながら参拝者を待っています。

本堂は1階と2階があり、2階では一般的な神社・寺院にあるようなお賽銭箱が設置されていて、祈願することができます。閻魔大王だけでなく、本堂にも忘れずお参りするようにしなければなりませんね。

また、1階から建物内に入ることができますが、そこは外界の喧騒からは隔絶された神秘・幽玄的な空間。物音もせず、まるで本当に彼岸の世界へきてしまった感があります。

釈迦如来像

本堂の正面には、このお寺の御本尊である金色の釈迦如来像が輝かしい姿で安置されています。天井と壁を構成している鏡によりお釈迦様の金色がさらに増強されて、この場所の神秘性をさらに強いものにしているようです。

地獄極楽絵

また本堂の左右の壁に飾られているのは、全16枚からなる地獄極楽図。1784年に江戸の宋庵という絵師に書かれたということで、善行の勧め、悪事の報い、御仏の慈愛、命の尊さなどが説かれているということです。

閻魔大王の裁きから、くじ刺し地獄や血の池地獄など見るのも耐え難い残酷な光景、三途の川、賽の河原、極楽まで、あの世の世界が色鮮やかに描かれていました。

曽我五郎の足跡石

このお寺は歌舞伎と縁深く、その題材にされることも多かったことから、歌舞伎関係のものも見ることができます。

こちらは歌舞伎の題材とされることも多かった曾我兄弟仇討ちの、弟 五郎が残したとされる曽我五郎の足跡石。五郎が老母を背負いながら、父の菩提に仇を討った報告をした帰りに残したものということです。

本当に固そうな岩の上に足跡がくっきりと残っていますね…

曾我兄弟の仇討ち(そがきょうだいのあだうち)は、建久4年5月28日(1193年6月28日)、源頼朝が行った富士の巻狩りの際に曾我祐成と曾我時致の兄弟が父親の仇である工藤祐経を富士野にて討った事件。赤穂浪士の討ち入りと伊賀越えの仇討ちに並ぶ、日本三大仇討ちの1つである。

(wikipediaより抜粋)

初代豊田鳳憬の墓

また歌舞伎関係のものとしては、初代豊田鳳憬(没 1851年)の墓というものも鎮座しています。尺八の伝統技能を大成した方ということで、歌舞伎の音曲とも縁が深いということです。

閻魔大王座像以外にも、本堂、釈迦如来像、地獄極楽絵、歌舞伎関係のものなどの見どころがある。

閻魔様以外にもいろいろと見どころのあるお寺ね!

まとめ

今回紹介した深川ゑんま堂は、江戸情緒が残る深川の町で古くから親しまれてきた閻魔大王が、平成時代にハイテクな座像として建立されて珍スポット化しているという、珍スポットの中でも大変独特な場所。

個人的には生まれ故郷の珍スポットを、いろいろなことを経験して物事の見方が変わった30代にして初めて発見できたのはなかなか感慨深いものがありました。

閻魔大王座像はもちろん、本堂にある釈迦如来像や地獄極楽絵なども見ごたえがあると思います。富岡八幡宮など他の深川観光スポットと併せて行くことはもちろん、駅にも近いので東京観光の一環として見に行くことができますね。

江戸情緒が残る深川の珍スポットから感じるロマン、気になる方はぜひ深川ゑんま堂へ行ってみてください!

- 江戸時代初期の寛永6年(1629年)に深川において創建した法乗院は、御府内八十八ヶ所の1つとして指定され、「深川ゑんま堂」や「深川の閻魔さん」として古くから親しまれてきた。

- 深川ゑんま堂の閻魔大王座像は日本最大とされており、賽銭箱にお金を入れると祈願内容に応じて音楽・光とともに説法を語り出すというハイテクな仕様となっている。

- 閻魔大王座像以外にも、本堂、釈迦如来像、地獄極楽絵、歌舞伎関係のものなどの見どころがある。

訪問日:2022年12月31日

アクセス・施設情報

- 住所 :東京都江東区深川2丁目16-3

- アクセス:東京メトロ 門前仲町駅6番出口より徒歩5分/都バス 深川一丁目 停留所下車 徒歩2分

- 拝観時間:9:00-17:00

- 料金 :無料

- 駐車場 :なし

- 問合先 :03-3641-1652

- 公式HP :https://www.enmado.org/

関連記事:閻魔大王

閻魔大王に関する珍スポットは、他にも以下のようなものがあるわね。

その他

深川地域のスポットについては、別ブログ「Romans Art Gallery」で、浮世絵風アートとして再構成した作品も紹介しています。興味があればぜひこちらもご覧ください!

コメント